Face aux multiples défis socio-environnementaux, politiques et géopolitiques, il semble que la société soit encline à se replier sur soi au détriment d'un vivre-ensemble fondé sur l'intérêt commun pour une transition écologique juste et solidaire.

Depuis la pandémie de COVID-19, les inondations de 2021, et la crise énergétique engendrée par la guerre en Ukraine, on entend partout parler de résilience. Chacun semble s’approprier ce terme et l’adapter à sa manière. Mais qu’est-ce qu’il signifie vraiment ? Pour tenter d’y voir plus clair, Renouvelle s’intéresse dans une série d’articles au concept de résilience sociale-écologique en illustrant concrètement l’application de quelques-uns de ses principes. Pour ce dernier article de la série, nous nous attarderons donc aux risques de repli sur soi et aux questions de diversité, d’autonomie et de partenariats.

Le risque de repli sur soi

Face aux chocs environnementaux, sociaux, technologiques, politiques et géopolitiques en cours et à venir, la tendance observée au sein de la population occidentale semble majoritairement orientée vers le repli sur soi, la famille ou le groupe, pour tendre vers une société où le vivre-ensemble basé sur l’intérêt commun s’effrite pour faire place au repli identitaire et sécuritaire (voir notre article). Poussée à l’extrême, cette tendance se traduit chez certains par le survivalisme, une manière ultra-individualiste de se préparer au pire.

Si on n’y prête pas attention dès le départ, initier un travail de résilience territoriale sur une commune ou un territoire donné risque bien de renforcer cette tendance. En effet, on imagine aisément comment, partant d’une volonté de conscientisation des citoyens et acteurs du territoire aux risques systémiques, on pourrait générer, in fine, chez une partie importante de la population des réactions peu orientées vers le vivre ensemble, la solidarité et l’entraide.

De même, aborder la question de la résilience d’un territoire par l’angle unique de la couverture des besoins fondamentaux de ses habitants risque de reléguer à l’arrière-plan les enjeux globaux comme le dépassement de certaines limites planétaires ou les conditions de vie de populations d’autres régions du monde.

Enfin, si on cherche à placer un territoire sur le chemin de la résilience en relocalisant la production d’un maximum de biens et de services, n’oublions jamais que l’autarcie ne sera jamais possible (ni souhaitable), quelle que soit la taille du territoire étudié.

Développer une culture locale de la résilience

Pour lutter contre ce phénomène de repli, il est primordial de développer une forme de « culture de la résilience » chez tous les acteurs du territoire. Une culture basée sur la sacralisation du vivant, la gestion et la préservation collective des communs et de la biodiversité, la solidarité, l’entraide, l’équité, la co-décision, l’auto-organisation, l’approche systémique, la robustesse, l‘anticipation, l’expérimentation, l’agilité, etc (voir l’ensemble des articles de cette série).

La construction d’une telle culture passera par des campagnes de communication bien pensées, le soutien aux dynamiques locales de création et de diffusion culturelle, la création d’espaces de convivialité, de débat, d’échanges, de co-création et d’action collective, etc. Mais elle sera d’autant plus possible qu’un sentiment d’appartenance (au territoire) sera présent ou cultivé. Un territoire, pour devenir plus résilient, cherchera donc à valoriser et faire vivre sa culture, ses savoirs et ses dynamiques locales. Si l’autarcie n’est ni réaliste, ni souhaitable, la résilience d’un territoire se nourrit de ses ressources locales, sur ses points forts pour renforcer son identité et sa relative autonomie.

Prendre en compte les impacts hors du territoire

Si on aborde un projet de résilience d’un territoire à travers l’unique lunette de la couverture des besoins fondamentaux de ses habitants, le risque est grand de passer sous silence ses impacts sur le dépassement de l’ensemble des limites planétaires et le bien-être de toutes les populations à travers le monde.

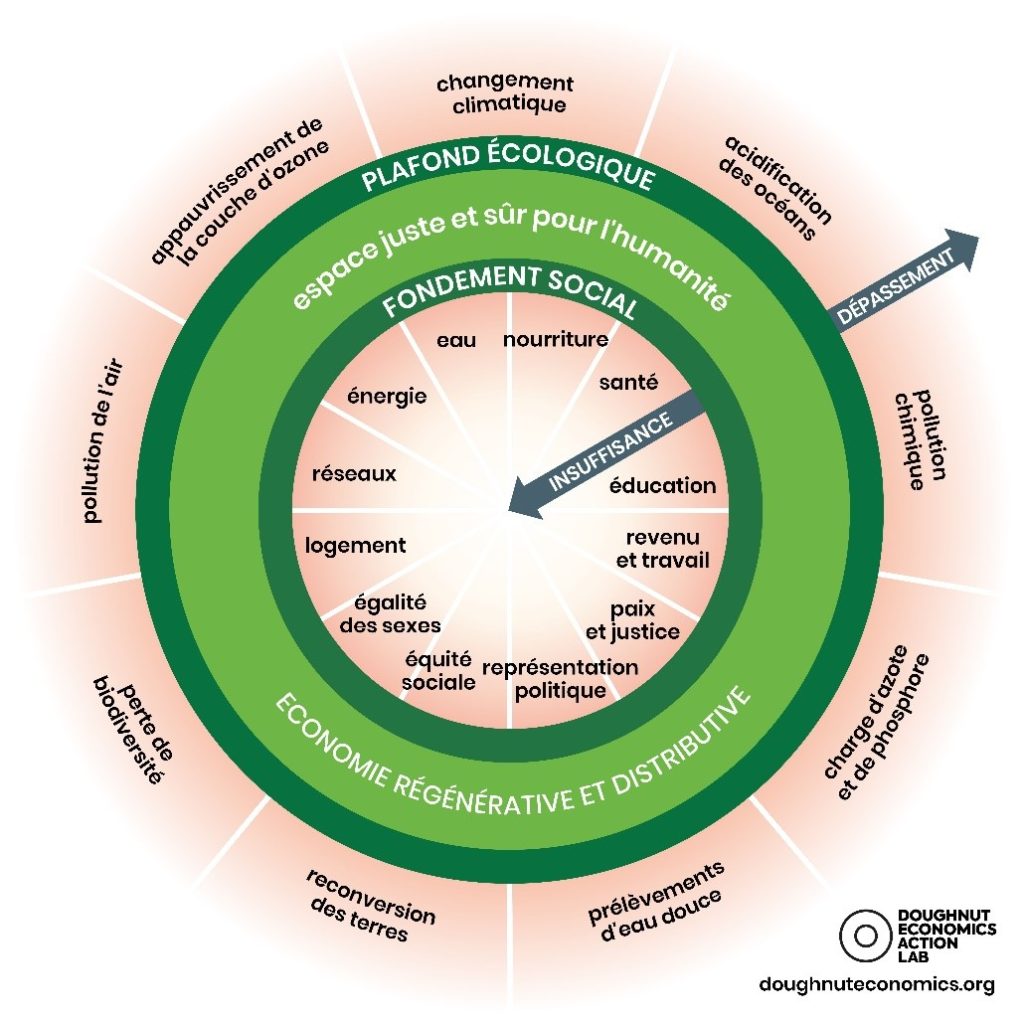

Le cadre conceptuel du Donut se révèle très utile pour éviter cet écueil. Le Donut, en anglais Doughnut model ou Doughnut Economics, est un cadre visuel pour la durabilité de l’économie — présenté sous forme de beignet — combinant le concept de limites planétaires avec celui, complémentaire, de seuils sociaux. Ce modèle propose de considérer la performance d’une économie par la mesure dans laquelle les besoins des gens sont satisfaits sans dépasser le plafond écologique de la Terre. Le nom dérive de la forme du diagramme, c’est-à-dire un disque avec un trou au milieu. Le trou central du modèle représente la proportion de personnes qui n’ont pas accès aux éléments essentiels de la vie (soins de santé, éducation, équité, etc.) tandis que le bord extérieur représente les plafonds écologiques (limites planétaires) dont dépend la vie et qui ne doivent pas être dépassés.

Par conséquent, une économie est considérée comme prospère lorsque les fondements sociaux sont réunis sans dépasser aucun des neuf plafonds écologiques. Cette situation est représentée par la zone entre les deux anneaux, à savoir l’espace sûr et juste pour l’humanité. Le diagramme a été développé par l’économiste d’Oxford Kate Raworth dans le document d’Oxfam A Safe and Just Space for Humanity et élaboré dans son livre Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist.

Ce modèle est conçu pour une analyse à l’échelle planétaire. Si on désire l’utiliser pour réfléchir au développement résilient d’un territoire, il est nécessaire de ne pas limiter la réflexion aux impacts locaux de celui-ci. La démarche proposée par le Doughnut Economics Lab,utilisée notamment dans le cadre de Donut Brussels consiste à appliquer 4 lunettes d’analyse pour aborder les différentes facettes de la question générale suivante : comment notre territoire peut-il devenir un lieu de prospérité pour les personnes ici et pour son environnement tout en respectant le bien-être des personnes ailleurs dans le monde et la santé de la planète ?

Développer autonomie et partenariats

La question qui se pose inévitablement lorsqu’on cherche à relocaliser la production des biens et des services est celle de l’échelle territoriale de cette relocalisation. De quoi parle-t-on quand on utilise le terme « local » ? De la commune, de la province, de la région, du pays, de l’Europe ?

La réponse à cette question dépendra assurément du bien ou du service pour lequel elle est posée. Par exemple, la relocalisation de la production alimentaire ne s’envisage vraisemblablement pas à la même échelle territoriale que celle de panneaux photovoltaïques, tant les chaines de valeur entre la matière première et le produit fini sont différentes pour ces deux produits.

Partant du niveau communal, il s’agit dès lors pour un territoire résilient de chercher à couvrir ce qui peut l’être à partir de ressources locales tout en développant des partenariats avec les territoires voisins et en s’inscrivant dans des politiques de niveau supérieur pour ce qui ne peut pas l’être.

Donner une voix à tous

Comme nous l’avons vu dans les articles précédents de cette série sur la résilience, un levier majeur de transformation concerne la gouvernance et le pilotage de l’action publique. Il s’agit de passer d’une gouvernance institutionnelle, hiérarchisée à une gouvernance plus horizontale et faisant la part belle à l’émergence, à l’intuition, à l’expérimentation et aux co-responsabilités.

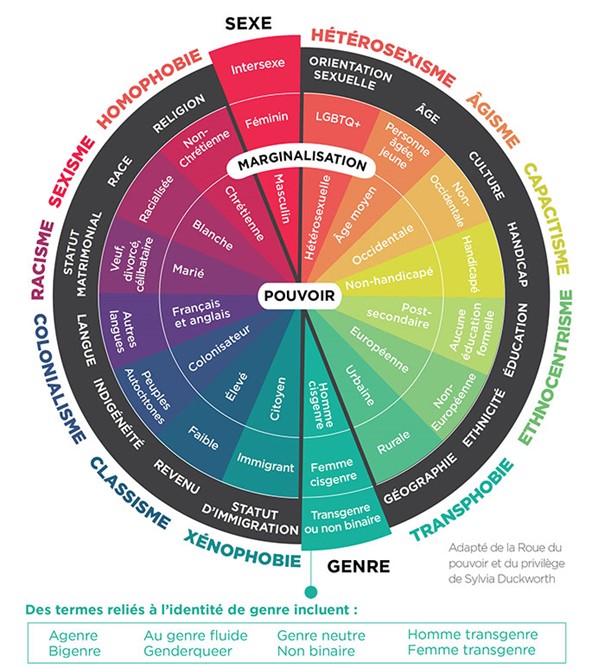

L’implication de tous les acteurs locaux, qu’ils soient citoyens, élus, techniciens ou entrepreneurs, est un principe incontournable, ainsi que la mise en place des conditions de dialogue, d’apprentissage collectif et de co-élaboration des réponses les mieux adaptées aux réalités locales. La diversité des regards et des expériences est source de richesse, de créativité, d’innovation dans les projets. Elle est également indispensable pour lutter contre les inégalités, et assurer la cohésion sociale et l’engagement de tous dans un projet commun et collectif. Lorsqu’on désire mettre en place les conditions qui permettront à la plus grande diversité de s’exprimer dans une optique de lutte contre les inégalités, il est intéressant d’identifier toutes les dimensions et variables d’identité et de position sociale ainsi que les processus d’oppression, de discrimination, de privilège et de pouvoir qui les concernent. La roue de l’intersectionnalité présentée dans l’illustration ci-dessous peut servir de base pour identifier quels profils devraient être représentés au sein des processus de gouvernance.

Donner la parole aux « sans-voix »

Au-delà de l’ouverture des processus de gouvernance à la diversité des citoyens habitant le territoire, l’application des 4 lunettes du Donut présentées ci-dessus nécessite de trouver une manière de faire entendre les voix des générations futures, des habitants d’autres pays impactés par nos choix, et des non-humains (animaux, plantes, écosystème).

Sans attendre les résultats des récentes avancées juridiques dans le monde en termes de droit des générations futures ou des non-humains, les élus locaux peuvent décider de créer au sein des organes de gouvernance participative des fonctions de représentation de ces groupes, que ce soit en les incluant dans les chartes de participation et autres documents régissant ces organes, ou de manière plus informelle en prévoyant des techniques d’animation poussant les participants à porter la parole des sans-voix.