La biométhanisation est une solution pour la production d'électricité verte grâce au biogaz. Ce procédé soutiendrait la flexibilité du réseau électrique, tout en soutenant la transition énergétique en Wallonie.

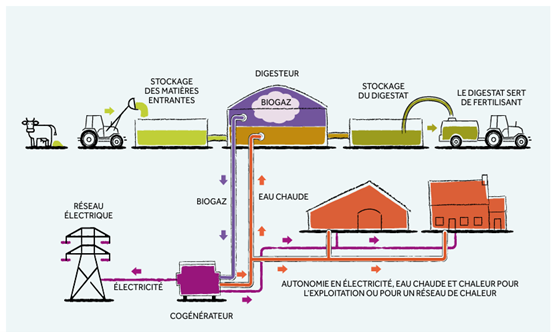

La biométhanisation consiste en la fermentation de matières organiques (effluents d’élevage, déchets agroalimentaires, cultures dédiées) pour en produire du biogaz qui pourra être valorisé sous forme de chaleur, d’électricité ou en cogénération (électricité et chaleur). Épuré en biométhane (on retire le CO₂), il peut être injecté dans le réseau de gaz naturel.

En Wallonie et en Flandre, les installations ont surtout préféré la cogénération, soutenues par le système de certificats verts lié à la production d’électricité verte. Faute de mécanisme dédié au gaz vert, la rémunération du biométhane en Wallonie s’appuie également sur ces certificats. Cette dépendance est liée à l’amélioration du bilan carbone d’une cogénération fossile qui consommerait le biométhane injecté sur le réseau pour substituer, au moins en partie, sa consommation en gaz fossile.

La première injection de biométhane sur le réseau wallon date seulement de 2021, bien après les premières unités de cogénération des années 2000. Mais comment la biométhanisation peut-elle fournir de l’électricité verte en valorisant les résidus agricoles ? C’est ce qu’on vous explique dans cet article.

La biométhanisation en Wallonie

En 2024, on comptait 63 unités de biométhanisation, pour la plupart agricoles. Parmi les nouveaux projets figure celui de Walvert, inauguré en janvier 2024 à Mettet. Cette unité agricole de taille moyenne (600 kW électrique), installée en pleine campagne, fonctionne en circuit court avec plus de 20 agriculteurs et PME situés dans un rayon de 15 km.

Le principe de fonctionnement est le même que partout ailleurs. L’élément central de la biométhanisation est le digesteur, sorte de grande cuve où la matière organique broyée, décomposée par des micro-organismes, fermente sans oxygène, produisant ainsi un biogaz riche en méthane (50 à 60 %). Il faut environ 6 mois pour extraire tout le gaz d’un m³ de matière. Stocké dans un dôme en plastique (surplombant le digesteur), le biogaz sera ensuite prétraité, puis envoyé à l’unité de cogénération. Le résidu, appelé digestat, est conservé sur place et utilisé comme engrais par les agriculteurs, grâce à sa richesse en carbone et en azote.

Production d’électricité

Le biogaz est d’abord prétraité pour en retirer la vapeur d’eau et les sulfures d’hydrogène, puis brûlé en cogénération pour produire de l’électricité (générateur). La chaleur issue des gaz d’échappement, des circuits de refroidissement et du moteur est partiellement utilisée pour chauffer le digesteur à 38 °C. Le reste est souvent perdu, faute de valorisation. À Mettet, deux projets sont à l’étude : un réseau de chaleur vers le zoning industriel à proximité et un autre pour chauffer une serre maraîchère.

En valorisant à la fois l’électricité et la chaleur, une cogénération peut atteindre un rendement global de 80 à 90 % (rendement élec 20 à 40 % + rendement chauffage entre 40 à 60 %), supérieur à celui d’une centrale classique (~55 %). À Mettet, la production annuelle estimée couvrirait les besoins en électricité de 3 500 foyers (4 500 MWh) et de chauffage de 300 foyers (5 400 MWh). L’alternative aurait été d’épurer le biogaz en biométhane (98 % CH₄) pour l’injecter dans le réseau ou le convertir en biocarburant (bioGNC/bioGNL), mais cela nécessite des infrastructures et un raccordement gazier. Le sujet est abordé dans l’article suivant.

Est-ce rentable ?

Pour rentabiliser l’investissement, l’électricité produite doit au moins couvrir son coût de production, qui varie selon la taille de l’installation, la technologie, les coûts d’exploitation, les intrants et les charges financières.

- Investissement initial : infrastructure (zone de stockage, bâtiments, digesteur, cogénération, raccordement, etc.), entre 4 000 et 12 000 €/kWe

- Coûts d’exploitation : maintenance du site et du cycle de digestion, opérateurs internes et externes qui monitorent et interviennent en cas de défaillance.

- Coûts des intrants : achat des intrants et revente du digestat, incluant le coût du transport de la matière.

- Charges financières : poids du capital ou de l’emprunt mobilisé (prêt, actionnariat)

Le coût de production pour une rentabilité en 7 à 15 ans se situe autour de 250 à 300 €/MWh, bien qu’il varie selon les projets. Une exploitation à la ferme a l’avantage de réduire ses coûts grâce à ses ressources propres et à l’usage direct de l’énergie produite, mais sans bénéficier des économies d’échelle. Outre les économies réalisées, des mécanismes de soutien public et de marché permettent de compenser le coût de production. D’autres pistes de valorisation sont également à l’étude.

La vente d’électricité sur le marché

Les exploitants de centrales peuvent aujourd’hui revendre leur électricité injectée sur le réseau à des fournisseurs d’électricité. Ceux-ci proposent des contrats de rachat de plusieurs types :

Contrat dynamique : Le prix de rachat de l’injection d’électricité du producteur par son fournisseur varie chaque heure selon le marché SPOT (day-ahead/intraday). Dans ce type de contrat, le prix peut jouer aux montagnes russes en fonction de l’abondance/la pénurie d’électricité sur le réseau. Ce type de contrat pousse le producteur à jouer sur la flexibilité de sa centrale pour que celle-ci optimise la revente de l’électricité aux meilleurs prix de la journée, mais en s’exposant également aux prix négatifs et à la marge que prend les négociants. Il prend donc une plus grande partie du risque.

Les prix variables mensuels-trimestriels : Le prix suit toujours le marché, mais avec plus de stabilité grâce à des moyennes journalières. Moins volatil que le contrat dynamique, il convient aux centrales moins flexibles. Le fournisseur prend une part plus importante du risque, ce qui se reflète dans sa marge plus élevée.

Les prix fixe : Le tarif est défini dès la signature du contrat, offrant au producteur une visibilité à long terme, le risque de volatilité étant transféré au fournisseur. Ce type de contrat sécurise les revenus, mais ne permet pas de profiter des pics de prix. Il est idéal pour une production régulière.

Mécanisme de certificats verts

Les cogénérations au biogaz sont soutenues par le système des certificats verts avec 2,5 CV attribués par MWh produit et injecté, soit un complément moyen de 163 €/MWh pendant 15 ans (suivant une moyenne de 65 € par CV). Ce soutien constitue une base de revenus, complétée par la vente d’électricité. Depuis janvier 2025, un nouveau calcul basé sur le CPMA (Coût de Production Moyen Actualisé) adapte l’aide selon la taille de l’installation et la valorisation sur le marché. Ce système, cependant, prendra fin en 2028 sous l’impulsion européenne, obligeant la Wallonie à développer un nouveau mécanisme de soutien.

Contract for difference (CFD)

Le Contract for Difference (CFD) est une alternative aux certificats verts : les producteurs participent à un appel d’offres des autorités publiques en proposant un prix de référence basé sur leurs coûts de production. Ensuite, le producteur sélectionné vend son électricité sur le marché et reçoit (ou rembourse) la différence avec ce prix de référence selon les fluctuations du marché.

Aucun projet de biométhanisation sous CFD n’existe encore en Wallonie, à notre connaissance, mais ce modèle se développe en Europe. S’il n’est pas adapté, il pourrait exclure les petites exploitations moins rentables.

Feed-In Tariff (FiT)

Le Feed-in Tariff est un soutien aux énergies renouvelables, garantissant un prix fixe pour l’électricité ou le gaz vert injecté dans le réseau sur une période définie. L’objectif est de sécuriser les investissements et de compenser les surcoûts face aux énergies fossiles. Pour le biométhane, cela signifie un tarif d’achat par MWh injecté.

En Allemagne, ce système soutient le marché du bioGNL grâce à une obligation d’incorporation de biocarburants avancés dans les transports. Cette demande croissante rend le biométhane produit en Europe plus rentable, y compris pour les producteurs wallons. Bien que non encore appliqué en Wallonie, le FiT représente une piste de soutien à explorer.

Participer à des mécanismes de flexibilité

Avec la croissance des énergies renouvelables intermittentes et l’électrification de nos usages, l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité devient plus fluctuant. Pour garantir cet équilibre, les gestionnaires de réseau auront recours à des capacités de « flexibilité », réparties en deux catégories : la flexibilité par le bas (flex down), qui consiste à réduire la production lorsque l’offre dépasse la demande, comme lors d’un après-midi très ensoleillé ; et la flexibilité par le haut (flex up), qui mobilise une réserve de puissance disponible en cas de besoin. Ces mécanismes sont déjà utilisés dans les barrages de pompage-turbinage. Dans le cas de la biométhanisation, on pourrait imaginer une flexibilité basée sur le stockage du biogaz dans le digesteur ou du biométhane comprimé avant son injection ou sa valorisation. Ce type de réserve n’est pas encore pratiqué dans le secteur, mais la flex down semble la plus facilement mobilisable, car elle permet de maintenir la production maximale hors périodes de régulation.

Le partage d’énergie et la biométhanisation

Le partage d’énergie est une activité qui se développe progressivement en Wallonie, notamment à travers l’émergence de communautés d’énergie (voir notre article sur le sujet). Ce mécanisme permet à différents acteurs (citoyens, pouvoirs publics, entreprises) de se répartir de l’électricité produite localement (panneaux solaires, éoliennes, biométhanisation), sans devoir obtenir de licence de fournisseur. Les producteurs injectent sur le réseau l’électricité qu’ils ne consomment pas eux-mêmes, et des consommateurs la récupèrent via des contrats de partage, et dans certains cas au sein d’une communauté d’énergie.

Pour une centrale de biométhanisation, cela représenterait une opportunité de vendre son électricité à un prix négocié directement avec les bénéficiaires du partage, en dehors de la volatilité du marché. Bien qu’aucun exemple de ce type n’existe encore en Wallonie, cette approche pourrait favoriser le développement de circuits courts de l’énergie en milieu rural, en lien direct avec les unités agricoles de production.

Les perspectives du biogaz et de la cogénération en Wallonie

La biométhanisation a un rôle à jouer dans la production d’électricité renouvelable en Wallonie, notamment en apportant de la flexibilité au réseau en période de surplus ou de pénurie. Toutefois, sans un marché adapté aux petites unités ni des prix garantis, il sera difficile d’assurer la rentabilité des exploitations, surtout après la disparition des certificats verts. Les projets capables de valoriser la chaleur fatale à proximité resteront les plus viables, bien que certains puissent bénéficier ponctuellement de subsides à l’investissement.

Pour assurer leur pérennité, les unités de biométhanisation pourront s’appuyer sur de nouveaux mécanismes de soutien testés ailleurs en Europe, comme le Contract for Difference (CFD) ou le Feed-in Tariff. D’autres opportunités émergent également via des mécanismes de marché : contrats de flexibilité, PPA (Power Purchase Agreements) ou encore le partage d’énergie, qui commence doucement à se développer en Wallonie.

Article coécrit avec Valbiom